「先生のクリニック、本当にSNSは必要ですか?」と私がお伝えするワケ

「SNS、やった方がいいのかな?」

「InstagramとかTikTokとか、色々あるけど、どれがいいんだろう?」

クリニックのWEBマーケティングをお手伝いしていると、これまで本当に多くの院長先生から、こうしたご相談をいただいてきました。

世の中のWEBマーケティング会社の多くは「SNSは必須です」と口を揃えますし、実際に華々しい成功事例を目にすることもあるでしょう。その流れを見て、ご自身のクリニックでも取り組むべきか、焦りを感じていらっしゃる先生も少なくないかもしれません。

ですが、私はすべてのクリニックに「はい、今すぐやりましょう!」とはお答えしません。

むしろ、状況によっては「先生のクリニックは、SNSよりも優先すべきことがあります」とはっきりお伝えすることさえあります。

この記事では、私がなぜそのようにお伝えするのか、その理由と、それでもなお「SNSが有効な限定的なケース」について、専門家の視点から詳しく解説したいと思います。

結論:SNSの向き不向きは「診療内容」と「患者さんの心理状態」で決まります

なぜ、SNSを推奨する場合としない場合があるのか。

それは、クリニックの「診療内容」だけでなく、SNSを利用している「ユーザーの心理状態」を考慮すると、その答えが明確になるからです。

- 自費診療クリニックがSNSと相性が良い理由

美容医療や審美歯科などでは、ユーザーは「もっときれいになりたい」「コンプレックスを解消したい」というポジティブな欲求を持って、能動的に情報を探しています。ビジュアルで「憧れ」を提示するSNSは、その欲D0%9欲に応える最適なツールなのです。

- 保険診療クリニックがSNSと相性が悪い理由

一方で、保険診療を求める患者さんの行動や心理は全く異なります。

私が「保険診療クリニック」に日常的なSNS更新をお勧めしない理由

理由①:データが示す「患者さんの探し方」とのミスマッチ

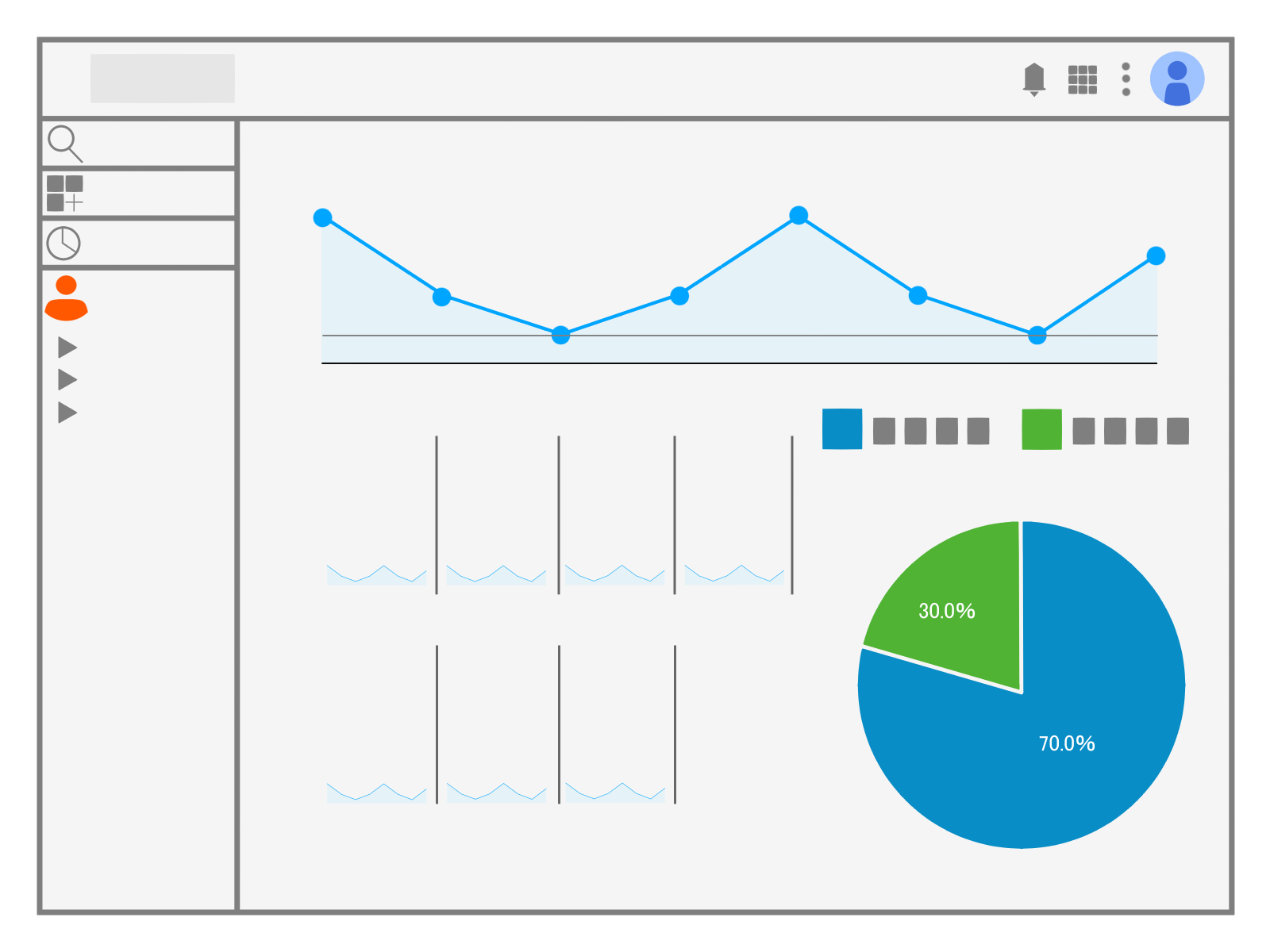

これは単なる想像の話ではなく、実際のアクセス解析データにもはっきりと表れています。

私たちが保険診療メインのクリニックのウェブサイトをGA4(Googleアナリティクス4)で分析すると、サイト訪問者のうちSNS経由の流入(’Social’)は、わずか数パーセント、場合によっては1%にも満たないこともあります。

一方で、Googleなどの検索エンジンからの流入(’Organic Search’)は、全体の7割、8割以上を占めます。

このデータが示すのは、「ほとんどの未来の患者さんは、SNSではなく検索エンジンを使って、あなたのクリニックを探している」という、動かぬ事実なのです。

理由②:SNSユーザーの「見たいもの」と医療情報とのギャップ

そもそも、多くの人がSNSを開くのはどんな時でしょうか?

通勤中の気分転換や、一日の終わりにリラックスしたい時など、「楽しいこと」「興味のあること」を探している時がほとんどです。

そのタイムラインに、深刻な病気の解説や不安を煽るような医療情報が突然流れてきたら、どう感じるでしょうか。多くのユーザーは、自分が健康な時には、ネガティブな情報や難しい医療の話は見たくないと感じるものです。

ユーザーが求めている「楽しさ」と、クリニックが発信する「正しさ」との間には、残念ながら大きなギャップが存在するのです。

理由③:圧倒的な「労力対効果」の問題

理由①②をふまえると、日常的なSNS運用は、かけた労力に見合うだけの「新患の来院」というリターンに繋がりにくい、と言わざるを得ません。日々の診療でお忙しい中、多大な労力をかけて投稿を続けても、ほとんど読まれず、来院にも繋がらない、という結果になりかねないのです。

ただし、例外あり!保険診療クリニックでもSNSが「刺さる」戦略的活用法

では、保険診療クリニックはSNSを完全に無視すべきかというと、決してそういうわけではありません。

日常的な発信ではなく、「タイミング」と「目的」を絞った「お知らせ」として使うのであれば、SNSは非常に強力なツールになり得ます。ポイントは、「ユーザーが情報をまさに欲しがっている少し前」に届けることです。

活用法①:季節性疾患の「予防喚起」

- 花粉症: 飛散が本格化する少し前から、初期療法やセルフケアの方法を発信する。

- インフルエンザ: ワクチン接種の予約開始を、流行期に入る前にアナウンスする。

- 熱中症: 気温が上がり始める梅雨明け頃に、具体的な予防策を発信する。

活用法②:健診などの「受診勧奨」

- 特定健診・がん検診: 自治体から受診券(ハガキ)が送られてくる少し前のタイミングで、「当院でも各種健診が可能です。受診券が届いたらご予約を」といったお知らせを発信する。

特にこうした「お知らせ」の発信には、LINE公式アカウントが非常に効果的です。友だち登録してくれた患者様をリスト化し、必要な情報をメッセージとして直接届けられるため、他のSNSよりも確実に見てもらいやすいという大きなメリットがあります。

大前提:SNSも医療広告ガイドラインの対象です

最後に、SNSを活用する上で絶対に忘れてはならない、非常に重要な注意点についてお伝えします。

それは、InstagramやX(旧Twitter)、Facebook、LINE公式アカウントといったSNSでの発信も、すべて「医療広告ガイドライン」の規制対象になるということです。

例えば、

- 安易なビフォーアフター写真の掲載(詳細な条件を満たさない限りNGです)

- 「必ず治る」「最高の治療」といった誇大表現

- 患者さんの喜びの声といった「体験談」の紹介

これらはすべて、ガイドラインで厳しく制限されています。

せっかく効果的な情報発信をしても、意図せずガイドラインに抵触してしまえば、行政指導の対象となるリスクさえあります。SNSで情報発信する際は、「これもウェブサイトと同じ広告である」という意識を常に持ち、表現には細心の注意を払うようにしてください。

土台を固め、ルールを守ってSNSは「飛び道具」として使う

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

医療広告ガイドラインというルールを遵守した上で、保険診療がメインのクリニックの先生方にお伝えしたいのは、「SNS運用を頑張る前に、まずやるべきことがある」ということです。

1 最優先事項:Googleビジネスプロフィール(Googleマップ)の徹底

患者さんが最も利用する検索行動に、確実に応えるための施策です。正確な情報掲載と、口コミへの真摯な返信は必須です。

2 優先事項:公式サイト(ブログ)での情報発信

検索した患者さんの受け皿となる、専門性の高い情報を「資産」として蓄積する。

この2つの土台を盤石に固めた上で、SNSは「日常的に更新するもの」ではなく、「ここぞという時の告知・広報ツール」として戦略的に活用する。

それが、お忙しい先生方が最小の労力で最大の効果を出すための、最適なWEBマーケティング戦略だと私は確信しています。

「自院のWEB戦略を一度、専門家の視点から見直してほしい」

「うちの地域や診療科目に合わせた、具体的なアドバイスが欲しい」

そうお考えの院長先生は、ぜひお気軽にご相談ください。

貴院にとっての「最適解」を一緒に見つけるお手伝いをいたします。